老年年夜學“一座難求”的背后是老年人的“精力空巢”,他們盼望被追蹤關心和充分自我。

在中青報·中青網記者對國度老年年夜學及甘肅、福建等地老年年夜學的采訪中,有學員表達了本身的等待——老年年夜學應當是顆種子,撒到廣袤的地盤上,讓它往生根抽芽,往影響他人,由一棵樹釀成一片樹再釀成叢林,惠及更多銀發人群。

新的汗青機會,為老年年夜學成長、老年教導古代化供給更好的軌制和社會周遭的狀況,搭建起更為完整的教導系統。

但是,采訪中,異樣有辦學者、受訪專家表現,當下,老年教導在資本供應、渠道下沉、部分協劃一方面還存在不少深條理題目。一些公立老年年夜學,特殊是國度老年年夜學,在教導講授、技巧培訓、社會辦事等程度上的優良表示,很難代表老年教導的全體程度。“間隔讓更多白叟進步性命東西的品質、彰顯性命價值、醜化性命體驗、走上精力富養路,我們還有很長一段路要走。”

老年教導供需牴觸仍然凸起

西部一地級市開縮小學的任務職員舉例說,固然其地點黌舍在老年教導範疇獲得了必定的成就,但辦學還存在不少艱苦。如,老年教導任務在本地獲得的政策支撐不敷;今朝除了向學員收取必定的培訓費外,一系列老年教導培訓,均由黌舍自籌資金墊資展開,經費起源尚未處理;黌舍的講授場地、講授資本、師資等配套舉措措施和資本曾經不克不及知足老年人多樣化的進修需求;對標發財城市,還沒有建成師資庫、志愿者庫、課程庫等老年教導資本庫。

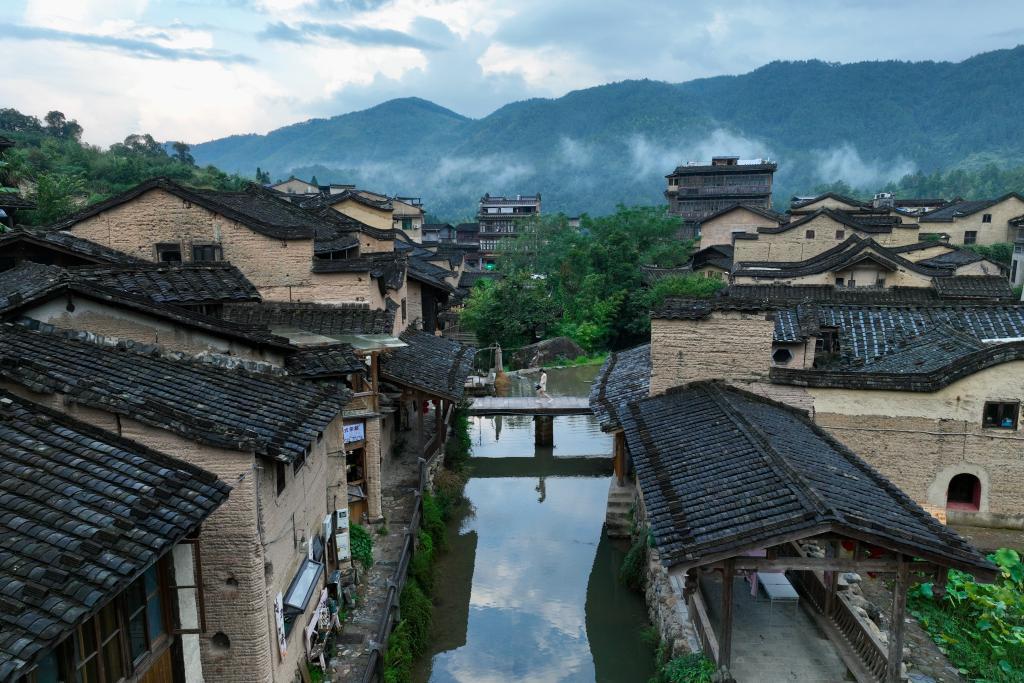

中青報·中青網記者在台灣東邊某村訪問調研時,有學員坦言,村里的樂齡書院圓了他兒時的進修夢,但遺憾的是這里沒有固定師資、固定課程,教員教什么學員就學什么,學了好久,“什么城市,也什么都不會”。

在辦事鄉鎮白叟的經過歷程中,有社工發明,以後,良多鄉鎮都建起了綜合養老辦事中間、幸福院,硬件舉措措施特殊好。他們組織展開一些文明運動,不消為場地憂愁,但卻缺乏一個自上而下貫穿、長效發力的機制,把各方資本有用融會在一路,用活場地,連續展開文娛運動,更好知足老年人的精力需求。

這些發明與北京師范年夜學中國教導與社會成長研討院傳授、中國社會福利與養老辦事協會副會長朱耀垠的察看分歧。“優質的老年教導資本‘一座難求’和部門處所下層老年黌舍資本閑置的景象并存,一些處所還存在著城鄉社區老年教導辦學率偏低、村(社區)老年黌舍的進學率偏低、下層老年黌舍的穩固率偏低、下層老年教導的講授東西的品質不高級景象。”朱耀垠說。

朱耀垠先容,熟悉層面也存在一些缺乏或誤差——有的下層干部對老年教導存在一些含混、單方面的熟悉,或許認為辦老年教導就是投巨資,把市、縣老年年夜學的年夜樓建美麗些,而下層老年教導則舉足輕重、無關緊要;或許以為老年教導未列進基礎養老辦事清單,未列進政績考察,因此不是什么急切義務,可以放一放、緩一緩。

“由于對老年教導器重水平不敷,在一些處所老年教導任務難以列進黨委、當局的主要議事日程,難以歸入財務預算的總盤子。”朱耀垠說,此外,還有部門家庭成員存在“教導資本用在老年人身上是揮霍”的過錯不雅念,有部門老年人存在“人老了進修無用、學不會、記不住”或“老年年夜學就是老干部年夜學”的畏難情感、消極立場或單方面熟悉。

亟待構成牢固教導協力

有辦學者以為,老年教導成長途中存在的題目與當下“多龍治水”的局勢有關——多頭治理,卻沒有同一的治理和考察尺度,難以構成牢固的教導管理協力。

中青報·中青網記者清楚到,我國老年教導在辦學及治理上,觸及部分較多,各部分權利、職責分歧,各自的辦學理念和人、財、物設置裝備擺設情形也分歧,致使多個辦學主體在收集系統、課程資本、運動場合、師資團隊等諸多資本上,構成重復扶植,形成資本揮霍。同時,由于多個治理部分和畢生教導實行部分的權利、任務及義務劃分的規章軌制的缺位,致使各部分之間的權責不了了。

恰是由於各地域、各部分、高低級之間協異性缺乏,讓“向下延長”缺少動力和包養效力。

在“十四五”計劃中,福建省畢生教導成長的一個重點義務即“向下延長”,如社區教導方面要完美市、縣、鄉、村四級收集。固然良多地域在市、區兩級都斷定了展開社區教導與老年教導的義務,但落實到下層,鄉鎮(街道)、村(居)才是社區教導實行部分,是老年教導最直接、最重要的實行主體,這就構成了義務主體與實行主體的治理錯位——市、區兩級擔任治理和落實鄉、村的畢生教導履行,其履行後果歸入郊區兩級的年關考察范圍,而作為實行主體的鄉、村,卻沒有響應的考察或嘉獎,某種水平上缺少推動畢生教導的動力。

而今,依托開縮小學成長老年教導成為不少處所的主要辦法之一。有辦學者婉言,老年教導的辦學經費,年夜都靠黌舍學歷教導等營收來“輸血”。這些年,黌舍學歷教導生源萎縮,保存呈現壓力,用于老年教導的所需支出,可謂“左支右絀”。

與此同時,國度層面并未出臺老年教導的免費尺度,開縮小學作為公益二類工作單元,只能更多從公益層面斟酌。良多黌舍,每學期膏火收一兩百元,很難籠罩場地、辦公、硬件、師資的所需支出。

“假如是當局撥一點,社會籌一點,小我出一點,局勢將年夜為改良。”某開縮小學任務職員告知記者。

轉變認知,尋覓破題之法

針對上述題目,不少熱情老年教導的專家學者在盡力尋覓破題計劃。

朱耀垠以為,起首要普遍凝集全社會對周全成長老年教導的共鳴。把老年教導歸入生齒老齡化國情教導,歸入各級黨校、行政學院的講授內在的事務。同時,在全社會普遍宣揚積極老齡不雅,提倡“畢生進修”“進修是最好的養老”“支撐老年人進修是孝親敬老的需要內在的事務”等古代不雅念。

南京市社會迷信院原院長、中國老年教導學術委員會主任葉南客對老年教導成長停止了深刻思慮。在他看來,尺度化、平衡化、人本化、特點化、數字化、國際化,是老年教導古代化的成長標的目的。葉南客婉言,我國老年教導成長滯后于教導古代化過程,滯后于老齡化日益增加的進修需求。當局片面氣力難以知足老年人宏大體量的進修需求。

針對當下老年教導存在“多龍治水”的題目,葉南客提出,樹立健全黨委引導、當局兼顧的老年教導治理體系體例,將老年教導任務歸入對各級當局相干部分績效考評的內在的事務中。明白我國老年教導牽頭主管部分;相干部分依照職責分工配合介入、親密共同,加速老年教導頂層design,制訂《國度中持久老年教導成長計劃》,推進盡快出臺《老年教導增進法》,領導下層老年教導任務。

此外,要樹立老年教導投進保證機制。將老年教導歸入各級財務收入預算范圍,明白落實財務專項預算、當局購置辦事、項目一起配合等詳細措施,確保穩固的財務投進。提倡、激勵、支撐行業企業、社會組織和小我等各類社會氣力舉行或許介入老年教導,摸索鋪開老年教導平易近辦非營利組織掛號,采取稅收優惠、當局購置辦事、嘉獎補助等攙扶辦法,構成多元化、可連續的老年教導經費張羅機制;推動老年教導公共辦事項目實行當局購置辦事。對于推動老年教導古代化的焦點內在的事務,如老年教導的師資培訓等,實行當局購置辦事。

對日益凸顯的“供需牴觸”,葉南客表現,要出力構建當局領導、社會氣力配合介入的供應格式,為老年人供給多情勢、多條理的教導辦事。好比,積極推進高級院校、個人工作黌舍等教導機構創辦老年年夜學包養網心得或開設老年教導課程;推進各級各類黌舍向區域內老年人開放藏書樓、舉措措施裝備等資本;激勵現有少兒教導機構、成人教導機構有針對性地design開闢老年課程。與此同時,鼎力攙扶平易近辦老年教導成長。

“還可以整合應用公共文明場合為老年教導供給辦事。激勵公共文明場合展開面向老年人的公益專場、社教運動或短期培訓運動,財務可以依照公益運動賜與補貼,或在現有保證政策下向老年教導運動傾斜。”葉南客說。

自動作為,讓更多人看到老年教導成長空包養網排名間

多地也在自動作為,力爭將老年教導真正辦在老蒼生“家門口”。

四川成都、陜西西安發布社區教導增進條例;安徽省、山東省、天津市、貴州省發布老年教導條例,從立法層面將畢生進修歸入推動機制。

福建省廈門市思明包養網 花圃區創立區、街、居三級單元結合辦學形式,即以社區居委會為行政主管,區老年年夜學為營業領導,街道處事處為和諧領導的治理和經費支撐形式,較好戰勝了社區老年教導所碰到的各種辦學困難。

在福建省寧德市古田縣,縣委、縣當局錄用分擔教導副縣長掛帥縣畢生教導增進委員會和縣社區學院,率先落實人均兩元的畢生教導經費,鼎力攙扶成長開縮小學、退教協、老年黌舍等各類老年教導機構。

以該縣黃田鎮金翼村為例,展開老年教導的運動經費重要是福建省教導廳與財務廳先期供給15萬元的項目資金,古田縣教導局、平易近政局、古田開縮小學和鄉鎮每年撥付的畢生教導經費,以及國企、平易近間社團、鄉賢等的愛心捐助;師資則包括開縮小學的教員、退教協的教員學員、志愿者。

在福建省三明市沙縣區,本地教導局則依托沙縣區開縮小學成立沙縣老年開放(internet)年夜學,將城鄉樂齡書院歸入全省老年開放(internet)年夜學系統,構成省市縣村落五級老年教導收集系統。

據悉,樂齡書院開支被當局歸入社區教導經費,教員普通找本地的名人、強人。區里還經由過程教導部分,下文件給各個鄉鎮的中小學,請求每個黌舍結對幫扶地點地域的2-3個書院,一個月至多往上一節課,并聯絡接觸鄉鎮衛生院,開設一些公益的養老課程,聯絡接觸派出所,開設防詐相干課程。同時,委托機構對樂齡書院的志愿者停止培訓,發動合適開縮小學年夜專本科招生的志愿者停止學歷晉陞,黌舍減免部門所需支出;與本地其他本能機能部分一起配合,打造“虬城文明講壇”,將線上課程帶到樂齡書院。

在硬件舉措措施上,教室是“盤活”了的社區、鄉鎮的空閑資本,師生自制“斜坡墊”等適老化妝置,手工課的資料是攢上去的易拉罐、硬紙板。“目的是以最低最小起碼的行政本錢和社會本錢發明最年夜最多的社會效益和社會價值。”

多個辦學單元異樣累積經歷,打樣推行。

國度老年年夜學以擴展老年教導供應為重點,以增進老年人的社會介入度為目標,不竭開闢立異,將其教導理念滲入到全國44個省級電年夜,上萬個講授點,滲入到下層管理的毛細血管之中。

在甘肅省天水市,天水開縮小學與天水市秦州區老年年夜學結合辦學,成立“天水開縮小學老年學院包養平臺推舉”,履行與“秦州老年年夜學”一套班子、兩塊牌子的辦學形式,完成“資本共享,上風互補”。

在甘肅省臨夏回族自治州,臨夏老年開縮小學聯合現實,經由過程打點稅務掛號證的方法,慢慢理順老年教導經費運轉機制,向培訓學員收取部門培訓所需支出(重要包含資料費、講課費、班主任費等),支出歸入財務專戶,履行了“出入兩條線”治理,轉變了本來的黌舍墊資、公益性的局勢,基礎完成“扭虧為盈”,并慢慢完美黌舍的軟硬件舉措措施,將線上平臺開闢任務等提上日程。

應對生齒老齡化是一個體系工程,老年教導還需發掘老年人的再失業特征,并供給響應的教導辦事,助推銀發經濟成長。

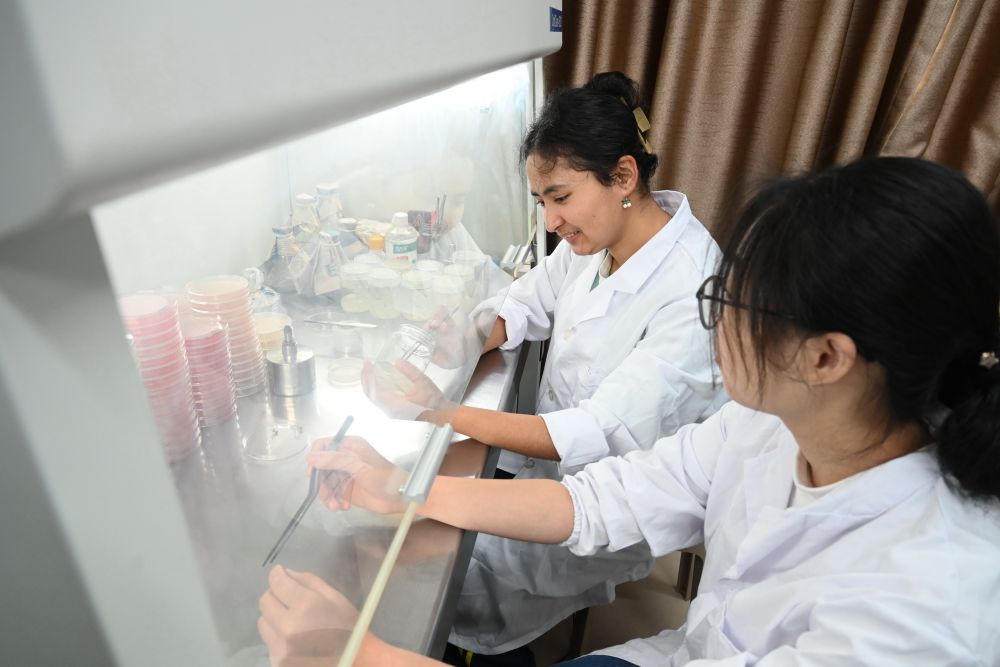

以後,各地老年年夜學在測驗考試發布分歧條理的課程,好比直播賣貨、收集開店、退休生活計劃等課程。國度老年年夜學也請求APEC贊助項目“在數字經濟時期培育老年人數字素養、加大力度再失業才能扶植、晉陞老年人福祉”,并發布系列微證書課程。

在國度老年年夜學直屬學院教研中間主任張翔宇看來,老年教導還有很長的路要走,面對人、財、物缺乏窘境,但多想想措施,總能找到撬動的支點。“處理了題目,當局也會賜與更多傾斜,構成一個正向輪迴。”

“來老年年夜學進修是一種老年教導的方法。更主要的是要針對分歧的老年群體,深挖他們的進修需求,供給多款式的進修辦事。讓進修釀成了平生中每個階段都必定會產生的工作。”張翔宇說,“此刻組建的機制還有很年夜的想象空間。”(王豪)